摩訶不思議! 上下2本の坑道を有する隧道

2010/6/6 15:07 《現在地》

現在、十和田山中に存在する“峠の隧道”の内部探索を進行中。

写真は中間付近の砂の山を越えた直後に東口を振り返って撮影したものだが、当然のように外の光は洞内には全く届いておらず、地底は闇に窮まっている。

この隧道は、入洞直後から「何もかもが予想外!」と思わせる驚きの連続であった。

そのうえ、天井に別の坑道を発見するという展開をみて、いよいよ混迷の度合いは極まったかのように見える。

だが、私の中ではそうではなかった。

最初は全てが奔放に、無秩序に散乱しているように見えた諸要素(断面の小ささ、既知の西口へ向かわない勾配、そして天井に開いた別の坑道)だが、実際はある一つの秩序を象っているのではないかという“仮説”が、この時点で私の中に芽生えていたのである。

この“仮説”は、我ながら最高にクールだと思う。

それに、自身のこれまでの経験が無ければ、こんなに短時間では辿り着きえない仮説だったと、自画自賛もする。

ここから無事出られたら、仲間達に初めて明かして驚かせてやろう!(超ワクワク)

探索を続行する!

砂の山を越えて進むと、すぐさま新たな障害物が前方に照らし出された。

“土の壁” か…?

厳密には砂山の手前から背後に見えてはいたのだが、砂山という前衛を失ったことで、いよいよ対峙せざるを得なくなった。

それは白っぽい洞内の色とは明らかに異質な茶色を帯びた土か瓦礫の山であり、ここから見る限り既に天井まで届いてしまっている。

このパターンでもまだ閉塞確定ではなく、間近に寄ると天井付近に隙間が見つかる希望は残っているが、隧道の位置や土被りの浅さから考えて、なんとなくあの崩土の地点が本来の西口(出口)だったのではないかという気がする。

覚悟と期待を込めて、更に前進。

“壁”まであと数メートルというところで、乾きすぎていて生き物はいないと思われた洞内に、なんと、生きたコウモリがいた。

しかも、1匹だけ。

私はコウモリの社会の仕組みをよくは知らないが、常々不思議に思っている事がある。

それは、もの凄く沢山いる穴と、1匹しかいない穴が両極端に多く、中途半端に2匹とか3匹だけ見ることが少ないということだ。

特に1匹の場合を私は“留守番役”と呼んでいるのだが、この狭い洞内に沢山いた様子は無い(糞もない)ので、あくまでも私がイメージからそう名付けただけで、この穴はコウモリにとっても孤独な環境なのだろう。

そして、廃隧道でこうした“留守番役”を見る度に私は思う。――まるで、墓守だ。

15:08 《現在地》

入洞から僅か4分、もとより貫通が期待できる状況では無かったが、峠の隧道の完全なる閉塞を確認した。

閉塞地点の状況だが、私が辛くも滑り込んできた東口とそっくりである。

地形的にこの峠の隧道の長さは100mに到底満たず、おそらく5〜60m程度であったと思われるので、この閉塞地点が東口と同様の崩れ方をして埋没した西口だという可能性は高いと考えられる。

閉塞壁の土砂に外から入り込んだ落ち葉でも見つかれば確定レベルだが、それは見つからなかった。

仮にここが隧道の西口であるとするならば、それは“未知の坑口”ということになる。

既に峠の西側で隧道の坑口跡らしき地点と、そこへ通じる路盤跡を見つけているが、今私は東口から峠の下をショートカットしたとはいえども、あの場所へ辿りつくには移動距離が足りなさすぎるのだ。

これは、後ほど改めて峠の西側で坑口の捜索を行う必要がある。

この私の“仮説”が正しければ、マジで…

峠の隧道は、2本あるはず!!

一旦は夢物語と切り捨てたオブローダー垂涎の結末が、まさに現実になろうとしているのを感じていた。

だが、とりあえずはこれ以上隧道内を進む事が出来ないので、引き返そう。

――と思った次の瞬間、

静寂に満ちた洞内に、沢山の石の滑り落ちる音が響き渡った!!

ま、まさか入口で落盤?! あの小さな隙間が塞がれていたら私は!

って、仲間の一人のたつき君が降りてきただけじゃねーか!

多分そんなことだろうと思ったが、ちょっとだけ、焦っちまったぜ。

坑口付近にいる彼のシルエットと比較してみても、如何に隧道が狭小であるかおわかり頂けると思う。

とても林鉄用隧道のサイズではない。

そして彼に続いて、さらに大規模な崩土を巻き起こしながら、巨漢のちぃさんも洞内に現れた!!

これで狭い洞内には野郎が3人、外は細田氏一人になったが、結局彼は最後まで潜ることをしなかった。だが、万が一全員が入洞している時に落盤が起きたら絶望だが、彼が外で見張りをしてくれていたお陰で、とても心強かった。

そして仲間の方から来てくれたことで、私は、呼びに行く手間が省けたことをほくそ笑んでいた。

探索中は、使えるものは何でも使うのがヨッキ流である。

それが仲間の身体を踏みにじることになるとしても。

「ちぃさん、ちょっとそこに屈んでくれないスか?」

“峠の隧道”の正体が、遂に暴かれる!

15:14 《現在地》

やりましたよ!到達!

脚立でも持ってこない限り、一人だったら絶対にこの“上の穴”には、立ち入る事が出来なかっただろう。

漏斗状にすぼまった穴は砂地でほとんど手掛かりがなく、さらに天井にあるという状況から、足を踏ん張ることも全く出来ないので、普通なら絶対に登れない3mばかりの落差であった。

だが、ちぃさんの大きな肩の上に私が立ち、その状態で立ち上がってもらうと、本当にぎりぎりではあったが、どうにか“上の穴”に手が届いたのである。

そこに奇蹟への光明を見はしたが、そこからがまた大変で、砂地の斜面は容易によじ登る事が出来ないうえに、私が足掻く度大量の砂が下にいる仲間達を襲うという、とても申し訳ない状況になっていた。しかも途中で転落しようものなら、仲間を踏みつけたり、足元が分からない場所に落ちるおそれがあった。こんな山奥で怪我をしたら大変である。

しかしともかく、私はやりおおせたのだ!

このように、仲間の奇蹟にも助けられて、おそらく何十年人が出入りしていなかっただろう“上の穴”へ入る事が出来た私だが、その結末は、意外なほど呆気なかった。

上ってきた穴からわずか5mもいかないうちに、写真の場面で坑道は終わっていたのである。

埋め戻されたようにも自然崩落にも見える閉塞壁には隙間がなく、空気の流れも感じられない。閉塞地点の先が存在するのかどうかは、不明だ。

ただ、間違いなく言えることは、上の坑道が下の坑道の直上に存在しているということだ。

このことは、上と下にいる仲間で光を照らし合って確かめたので間違いない。

なお、上の坑道のサイズも下の坑道と同程度の人道隧道という規模だったが、このことも私が温めている“仮説”を裏付けていた。

こうして私は最終的に、推定全長5〜60m程度の短い隧道内部で、人が行く事の出来る全ての空洞を制覇した。

前代未聞、上下に坑道が分岐しているこの隧道の、私が考える正体は…

正体は ――

軌道用の未成隧道跡だと考えている。

私がその根拠と考える事実はいくつかあるが、

中でも最も決定的と思える根拠は一つ。

それは、この“天井の穴”の存在である。

(それにしても、“隧道内”でこんな丸窓みたいな縦坑を

覗くという体験は、長いオブローダー歴の中でも初めてだ。)

私は、過去にこのようなものを本の中で見た覚えがあった。

↓↓↓

『隧道工学』(工業雑誌社/昭和9年発行)より転載。

これは、昭和9(1934)年に発行された隧道建設の解説書『隧道工学』に掲載された画像である。

左右二葉の図がそれぞれ隧道の縦断面と横断面を示しており、1〜5の数字は掘削の順序を現している。

キャプションには「第247圖 新墺國式掘鑿順序」とあり、「墺」は「オーストリア」の漢字表記である「墺太利」の頭文字、すなわちこれは後の時代の技術書に「新オーストリア式工法」として紹介されるものである。

技術的なことは後回しとして、この横断面図には一目瞭然で今回の隧道との類似がある。小断面の坑道が上下に2本近接し並走する状況がそれだ。類似どころか、酷似している!

我々は、地勢図に描かれた峠の隧道を探す途中で図らずも、何らかの事情によって未成となった隧道へと足を踏み入れていたのである。 これは本当に目眩いのするような興奮の出来事だった。

今回、過去にこの手の技術書を見ていた経験が功を奏した。

基本的に我々は完成した形の隧道しか見る事は出来ないが、廃道というカオス世界には稀に建設途中の隧道というイレギュラーが紛れている。そんな過去の“未成隧道”との遭遇があまりに衝撃的であったため、古い本を漁って調べた記憶が、上下2段の並行する小断面坑道を見た瞬間、ピンと来たのだ。

とはいえもちろん、実際にこの状態の未成隧道を目にしたのは、これが初めてのことであった。

私の知る限り、本隧道は新オーストリア式工法による掘鑿断面が確認されている唯一の未成隧道だ。

“未成隧道説”こそ、これまでにこの隧道に感じた全ての疑問や違和感への答えとなり得るものだった。

ここからは需要がどのくらいあるか分からないが、少しだけ技術的な説明をしたい。

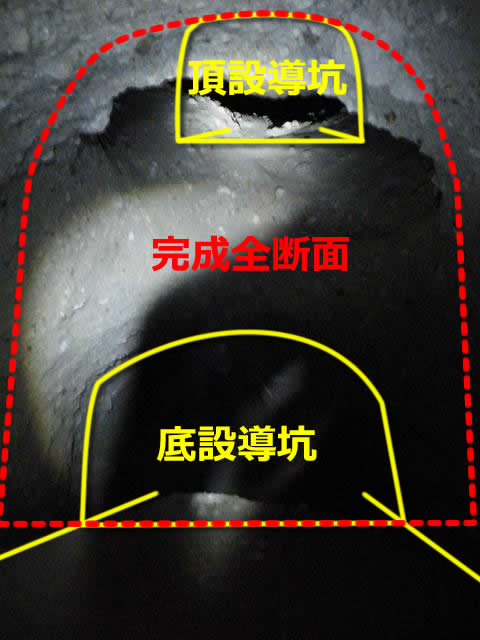

新オーストリア式工法の際だった特徴は、最終的な完成断面の上部と下部に2本の導坑を同時進行的に掘進することにあった。

これらの導坑には名前があり、はじめに施工される下部の導坑を底設導坑(先ほどの図の1)、次に施工される上部の導坑を頂設導坑(同図の2)という。

『隧道工学』(工業雑誌社/昭和9年発行)より転載。

左図は同書に掲載されていた「日本式工法」の掘鑿順序である。

新オーストリア式工法とこの日本式工法は、共に軟岩隧道と呼ばれる、柔らかめの地山の掘鑿に用いられる工法であった(そして今回の現場がまさに典型的な軟岩の山である。このことも重要な根拠の一つだ)。

(これまでも鉄道用の未成隧道をいくつか見てきたが、それらは堅岩隧道といわれる堅めの地山に掘鑿されたものであった。(→【例1】、【例2】) どちらの例にも、堅岩隧道掘鑿の伝統的工法だった上部開鑿式工法が用いられていた形跡が残っている。)

日本式工法はその名の通り、本邦における軟岩隧道掘削の伝統的工法であった。これは最初に頂設導坑を掘進し、そこから掘り下げて完成断面を作るものである。

そこに新オーストリア式が導入されると、昭和初期までには日本式工法を置き換えて軟岩隧道工法の主流となった。

この工法が従来の日本式に勝っているのは、2本の導坑を用いる事で作業面が増やせる(→工期の短縮)ことや、底設導坑にズリ出し用の軌道を敷設することで上部の掘鑿で生じるズリを全て重力の助けを借りながら搬出出来る(→労力の軽減)ことなどがあった。

ところで、トンネルの工法としてとても有名なNATM工法というのがある。

聞いたことがある人は多いだろうし、トンネルの内壁にNATMの文字が陰刻されているのを見た人も居るだろう。

そして実は、「NATM=New Austrian Tunneling Method=新オーストリア式工法」のことなのである。

だが、現在のNATM工法が意味するものは、昭和9年の技術書にあった新墺國式工法(新オーストリア式工法)ではない。別物である。

世界地図を見れば分かる通り、オーストリアはヨーロッパアルプスにある山国で、我が国同様にトンネルが多い。オーストリアは世界的に著名な山岳トンネルを古くから多く建設してきたトンネル先進国で、多くの新工法を編み出してきたのである。

オーストリアが発祥とされる上下2段の先進導坑を用いる工法が、新オーストリア式工法として我が国に根付いたのは昭和初期以前のことであった。

その後の昭和30年代、再びオーストリア発祥の技術革新があった。それは掘鑿したトンネルの内壁にコンクリートの吹き付けと打ち込みロックボルトを併用し強度を高めるという、掘鑿方法というよりは覆工方法に関する技術であった。これもまた新オーストリア式工法と呼ばれたが、先進導坑の位置は関係ない。そしてこちらは一般的にはNATM工法と呼ばれている。

以上、為になるかは分からない、トンネルの興味深い国オーストリアの話しでした。もし、旅行などで行かれる方がいたら、この隧道の事も思いだしてあげてくださいね。

いやはや、オブローダー冥利に尽きる凄いものを見ちまったぜ…。

でも、まだ終わりではない。

この隧道を未成と結論した以上、やはり地勢図に描かれた“峠の隧道”は、他にあったのだ。

はじめに見つけた埋もれた西口跡は、その痕跡に違いない! となれば…

周辺に未発見の坑口が、あと二つは存在するはず! 血管やべぇ!!

ただし、上の地図に描いた未発見の坑口二箇所や、そこに繋がるルートの位置はまだ推測の域を出ない。

今から隧道を脱出して探しに行こう!!

この直後、地下での出来事を何も知らない細田氏は、

喜々満面の男どもが次々と穴から這い出してくる異様な光景を目にした。

| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |

|

このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |

|