高坂ダム直下に眠る、地形図に描かれた事のない隧道群

核心部に足を踏み入れた私が目にした光景についての、答え合わせ。

眼前に一望された隧道の本数、その正解は――

3本!

最近は探索も渋味を増し、なかなかこんな見た目に分かり易い“幸せな場面”は、あまり無かった気がする。

子供のように手足を上げ、声を上げてはしゃぐ私の喜び、仲間の声と一緒になって、この怖ろしい断崖世界をしばし浮遊した。

……そんなイメージ。現実に浮遊したら命を失う危険地帯であるからこそ、その危険が隧道を掘らしめた。

見える範囲に3本もの隧道を確認した我々だが、このうち最も手前の隧道は、

どうやら、洞内に外光の射し込む横穴があるようだった。

そう解釈しなければ説明がつかない光が、洞床を淡く照らしていた。

もっと近付いてみないと何ともいえないが、その前後を別の隧道と解釈すれば、隧道は4本になる。

いずれにせよ、林鉄用の隧道で横穴を持つものは見た憶えが無い。非常に珍しいのではないか。

2013/6/9 8:00 《現在地》

出発から1時間50分で、ここ、核心部へと達した。

この間、軌道跡に沿って歩いた距離は1.5kmほどで、予想以上の時間を要した。最大の原因は、路盤の荒廃が全体的に著しく進んでいたことだった。危険箇所も多く、そのために我々は途中から路盤と河床の二手に分かれて進むことになった。

狭い谷に響く渓流の騒ぎが喧しく、谷底の対岸に見える中村氏と言葉を交わすことは不可能だった。

だが、我々の目的は共有しているし、ジェスチャーもあるので、あまり不便とは思わなかった。

むしろこのように隊が分かれたことにより、普段とは違った撮影が出来た。

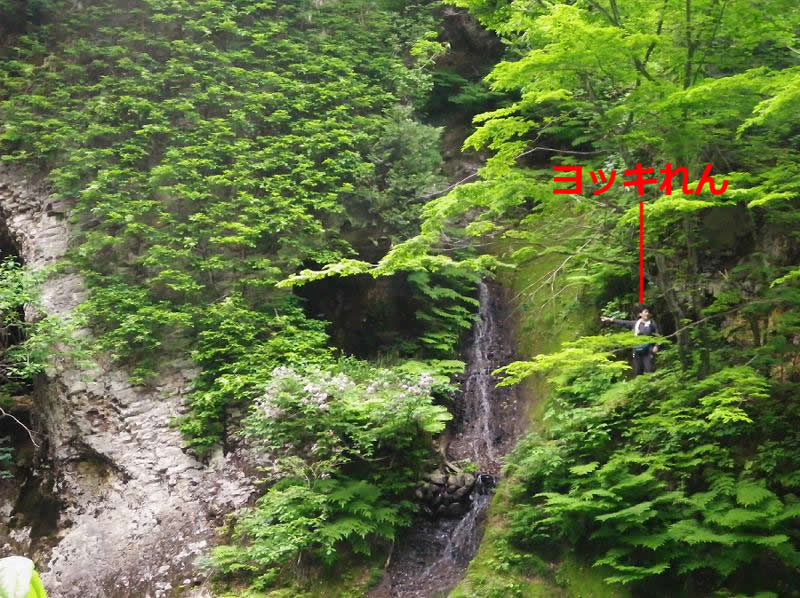

(現場監督の中村氏撮影→→)

右の写真は、私が上の写真を撮影している最中に、谷底にいた中村氏が撮影してくれた、私とそれを取り巻く路盤である。

このように探索している最中の路盤を客観視した写真というのは、普段見たいと思ってもなかなか見られるものでは無い。

これは別に「探索してる自分カッケー」とかっていう訳じゃ無く、いつもの“3Dアクション”ではない、私の一番好きな“横スクロールアクションゲーム”の視座から探索を見たいと思っていたのだ。

…でも、満面の笑みを浮かべ、誇らしげに発見した隧道を指示する私の姿を見るのは、ちょっとキモチがイイかも…。

折角なので、“横スク”アングルで、この先隧道までの路盤の状況を説明する。

私が立っている場所のすぐ先には、小さな滝が路盤を横断して流れ落ちている。

壊れた石垣の残骸があるが、ここを横断するためにはAボタンでジャンプではなく、慎重に段差を下り上りする必要がある。

そこを超えれば4号隧道(仮称)の入口だ。

さて、いつもの“3D視点”に戻って来た。

眼前に横たわる、崩れた石垣が痛々しい小滝横断地点。

こちら側は大した落差ではないが、向こう側によじ登る所は、少し注意が必要だろう。

足場が乏しく、草付きを頼りに登る事になる。

バランスを崩して落ちたら、その勢いで下の川まで大滑落という未来もあり得る。

小さな難関。

しかし、勿論進まないという選択はあり得ない。

それでもすぐに足を踏み入れなかったのは、私の悪い癖。

今の至福の光景を前にした収穫前の心境を、幾らか長く味わっていたいという“勿体ぶり”でしかなかった。

さあ、存分に味わったら、核心へ足を踏み出そう。

ふぉおおお!

遠目に見ている分には普通と思っていたが、こうして目前に来て滝から見上げるようにして眺めた坑口は、とんでもない“業物(わざもの)”だと思った。

意匠と呼べるものは例によって存在せず、ただ無造作に岩盤を掘り抜いた結果なのだろうが、元からあった極めて彫りの深い地形との相乗から、この坑口はものすごい風格を醸していた。

少なくとも私が深呼吸を余儀なくされるほどには、気圧された。

滝から見上げる坑口は、まさしく空を圧された眺めであった。

圧しているのは隧道が貫いている巨大な岩盤である。節理を発達させ、線状の紋様を浮かび上がらせた、いかにも堅牢そうな岩盤だった。

この滝から上った地点は既に岩盤の下であり、いわゆる片洞門というべき通路の形状を持っていた。そしてそこから隧道となって上下左右を完全に岩に塞がれるまでには、5mほどの猶予があった。

この片洞門から隧道への漸進的変化が“気圧された”主な要因であった。分かり易くいえば、極端に前後に長さをもった坑門と表現してもいいし、リーゼントみたいなものだとも思った。

加えて、右に見える滝や、岩盤を隠そうとするも果たし切れていない緑の風流がすばらしかった。天の無為と人の作為の高度な融合を見た。

幾らでも讃美を述べられる気がしたが、「林鉄美に溢れる」という乱暴で身勝手な表現が、もっともこの場面を現していると私には思われた。

入口だけでこれほど目と心を楽しませたが、中に入れば、さらなる楽しみが待ち受けていた。

なんともおもてなしの精神に満ちあふれた、サービスの行き届いた廃隧道だとほくそ笑んだ。

こんなものが、辿り着くまともな道も無い場所に、ひっそりと待っていたという所に、廃道探索の根源の魅力があるとさえ思った。

仮称「4号隧道」は、全長30mくらいの短いものだった。

そして直線で出口へ通じていた。だが、それだけでは終わっていなかった。

外にいるときから気になっていた“洞奥に宿る仄かな明るさ”の正体は、案の定、ほぼ全長の中央に穿たれた1本の横穴だった。

しかもこの横穴は、明かり採り窓やズリ出しなどの目的から、故意に掘り抜かれたものでは無かった。

もっともっと単純な成因。

すなわち、隧道の進路上の岩盤にただ天然の割れ目があって、そこに差し掛かった隧道が、割れ目を介して外に通じているだけ。

このような横坑は、意図的に作られたものよりも遙かに珍しく、そして形状にも天与の美しさがあった。

隧道の床から天井までの高さ、すなわち3mよりもさらに上下に広がった、しかしその一方で幅は広い所でも1mに満たない、そんな歪な縦窓より眺める外の世界。

白い中村氏の姿が、向こうの河原をほんの数瞬で横切るのを見た。

隧道の前後の坑口と横穴と、3箇所から入り込んできた外の音(ほぼ全て渓流の音)が、狭い空間を騒擾というほどではないにせよ、決して静かではない慌ただしい雰囲気にしていた。

もちろん谷を流れる風も洞内を悠々と通っていて、外にいるのと大差は無かった。

それはまるで、破れた茅屋、あばら屋のようだった。

しかしそれは“古びた”からでは無く、元からそういう形だったのだ。

そんなところに、林鉄らしさを感じた。

林鉄の本分は、木が尽きるまで短い期間だけ、無事に通れることである。

かような深山にあっては一般人が通る場所でもないから、横穴があったら転落して危ないだとか、土被りが浅ければ崩れやすくて危険だなどと言う、過剰な甘さは持っていない。

事業用施設として、コストパフォーマンスがなによりも重要視される。基本的には、決して永久を期するような構造物は作らない。

この薄壁と薄屋根の茅屋を思わせる隧道の裂け目は、これまた「林鉄美に溢れた」存在という事になった。

なお、この横穴は天然であるから、隧道内部では無く、極めて短い片洞門だと表現しても間違ってないかもしれない。

その場合、ここで隧道を2本に分けて数えるのも、ありかもしれない。

まあ、別に重要な事では無いだろうが。

(↑現場監督の中村氏撮影↑)

私が隧道内の裂け目から小さな外を眺めているとき、

中村氏は、私よりも遙かにスケールの大きな風景を楽しんでいた。

後でこの写真を見せて貰った私は、横穴が天然のものであったことを改めて深く理解するとともに、

洞内で見たより横穴や岩盤の全体が遙かに大きな存在感もって谷へ臨んでいたことを知った。

こうして外から見ると、やはりこの隧道は2本と数えた方がしっくり来るような気もした。

横穴を過ぎた後半部分から、来た道を振り返って撮影。

横穴の周囲は元より岩盤が脆いのだろう。

それゆえに天然の亀裂がここまで育ったのだ。

当然、そこを貫いている隧道も、長年の放置により横穴の周囲が崩れはじめていた。

果たしてこの積み重なった土砂を超えるとき、そこが野外なのか、隧道内なのか、どちらでもある不思議な感じがあった。

こんな事で悩んだのは、初めてかも知れない(笑)。

8:06 《現在地》

最初だからという理由以上に印象深かった最初の隧道が終わった。

だが、まだ険悪の世界に潜む、廃の楽園は始まったばかり。

先に述べた通り、私はこの区間の一番最初に3本もの隧道を一挙に見つけていたのである。

1本目を出ると、そこには2本目の隧道が即座に口を開けていた。

例によって、「第5号隧道」と仮称しよう。

隧道間の明かり区間は、わずか15mほどだったが、その全体が片洞門になっているのが、圧巻だった。

しかも、前後の隧道の右側半分だけの断面をそのまま外へ伸ばしてきたように、天然の岩盤が丁寧に掘り拡げられていた。

お陰でこの区間は落石や日光の影響を最小限にしか受けておらず、踏み跡は無いくせに、廃道ではないみたいに歩きやすく保存されていた。秘蔵の楽園にほくそ笑んだ。

後で聞いた話だと、この区間にいる我々の姿を、中村氏の側からはほとんど視認できなかったそうだ。

そのくらい、夏場のここは緑によって秘匿された、薄暗い“明かり”区間であった。

隠れ見。

そんな感じで、濃い緑の向こうに途切れ途切れて見える先の道を見通した。

すると、少し先ゆく中村氏の後ろ姿が見えた。

彼は固まったようになって向こうを凝視、そして仰視していた。

その頭が向けられているのは、私とHAMAMI氏のために用意されているらしき、まるで漫画の中にでも出て来そうな“絶壁通路”の姿。

次に固まったのは、私だった。

あれを超えるのか。

選択の余地は無さそうだが、超えられるのだろうか?

振り返ると、半隧道から隧道へ変化していく光景があった。

既に潜り終えた過去の場面だが、ここにも驚きがあった。

こちら側から見て初めて、隧道の川側に残された岩盤が、極端に薄かったことを知ったのである。

まさかここまで薄っぺらだとは思わなかった。

これでは、構造的にはほとんど片洞門と変わらないだろう。

この薄っぺらに残された“岩柱”のような部分だけでは、到底、頭上にある大岩盤は支えられない。

ここに隧道を設計した人物は、おそらくは高度な経験から、岩盤の堅牢さ(特に節理の方向から強度が高い向き)を見抜き、そしてこの素人目には綱渡りのような隧道を、この形で設計したのだろう。

これで崩れず半世紀以上耐えているのは、完全にプロの仕業だと思う。

素掘の隧道を掘った技術は野性的でも、設計は洗練されていたように思う。

それだけの後ろ盾はあった。この道を作った真室川営林署を監督する秋田営林局は、全国有数のカネと力を持った営林局だった。

誰の目にも明らかな難所であるこの一連の地形を林鉄が貫くために、どのような設計が最もコストパフォーマンスが高いかは十分に検討されたと思う。また仮に林鉄で無く一般の道路だったなら、もっと長い隧道でまとめて貫くか、谷を離れて峠越えを選ぶか、そんな(ありがちな)設計になったのではないかと想像する。

第5号隧道の入口に辿り着いた。

ここに立つ直前まで貫通しているかどうか覚束なかったが、ここで出口の光をはっきりと捉えた。

ホッと一安心だ。この隧道が通れなかったら迂回は容易でなかった。しばらく立ち戻って、中村氏の背中を追いかけるしかなかったことだろう。

そして今度の隧道は、結構な角度で洞内が左にカーブしていた。川の曲がりに沿ったカーブである。

そのために今まで出口が見えなかったのだ。

また、長さも前の倍はありそうで、6〜70mといったところだろうか。

カーブゆえの暗さも手伝ってか、隧道全体が狭い感じもした。

さらに多くの水滴が壁から滴っていて、不気味な趣きのある隧道だった。

20年くらい昔の私だったら、素直に怖いと感想を述べただろう。

廃隧道に対して極度に慣れ、親しんでしまったのは、経験値を積んだ事による成長に違いは無いが、ある意味では残念だ。

昔はもっと廃隧道を通過している最中にもワクワクしたような気がするのだが、出口が見えているという時点で、もう私の意識は隧道のその先へ走りがちになる。

踏破したいという欲求が常に先にあって、まだ見えない出口の向こうがどうなっているのか早く知って安心したいという、そんな気持ちが先走るのだった。

もちろん、出口が見えない限りは、昔同様に隧道に専念できるのだが。

そんな余談はさて置き、水気の多い洞内であっても大きな崩れは無く、むしろ前の隧道よりもさらに堅牢そうだった。

人道隧道だったなら、現役といわれても信じられそうなくらいに綺麗だ。

問題はむしろ――

| 当サイトは、皆様からの情報提供、資料提供をお待ちしております。 →情報・資料提供窓口 | |

|

このレポートの最終回ないし最新の回の「この位置」に、レポートへのご感想など自由にコメントを入力していただける欄と、いただいたコメントの紹介ページを用意しております。あなたの評価、感想、体験談など、ぜひお寄せください。 【トップページに戻る】 |

|